不知道大家还记不记得前段时间的一则新闻:

《扬州一大学生需长期注射胰岛素,学校为其购置冰箱存放药品》

事情是这样的:

这个学生患有1型糖尿病,每天至少需要注射4次胰岛素,来维持体内血糖平衡。因而,无论他走到哪里,都需要带上胰岛素。

有的家长认为,糖尿病不是中老年人的“专利”吗?为什么青少年也会得?

其实,不仅是青少年,儿童也是糖尿病的高发年龄。

2019年11月14日是联合国糖尿病日

小熊这就带大家了解一下——

糖尿病,离我们孩子有多远?

糖尿病儿童正在逐年增加

糖尿病是指由于机体生成的胰岛素不足或未能对生成的胰岛素作出正常反应,而引起血糖(葡萄糖)水平异常升高的疾病。

在我国糖尿病人群中,2型糖尿病占绝大多数,1型糖尿病仅占总数的5.6%,但由于我国人口基数大,1型糖尿病患者的绝对数量并不少。

1型糖尿病多见于儿童和青少年,随着人们生活方式和生活水平不断的发生改变,儿童2型糖尿病患者的人数正逐年增加。

儿童糖尿病高发到什么程度?

学齢期和青春发育期多见的儿童1型糖尿病,发病率年增速超过3.1%,其中城市地区的发病风险是农村地区的1.5倍以上。目前这个增长速度相比上个世纪六七十年代翻了几十倍!

提到1型糖尿病和2型糖尿病,有的家长不清楚两种类型的区别,小熊特意请教了副主任医师、重庆小米熊儿童医院内分泌门诊主任徐银珍。

糖尿病分两种,家长注意这些信号

徐银珍主任解释,糖尿病主要分为1型和2型,两种类型在儿童时期都可能出现。

1型糖尿病可在整个儿童时期的任何时候甚至婴儿期出现,但通常在4至6岁和10至14岁时开始。常有多食、多饮、多尿、消瘦的“三多一少”糖尿病症状。

当早期症状出现时,孩子体重下降明显,且经常感到口渴,小便频繁而且量多,有时出现遗尿、尿液发粘等现象。

有些糖尿病患儿年龄小,起病急,没有典型“三多一少”的糖尿病表现,检测血糖、尿常规就可诊断糖尿病。目前,1型糖尿病尚不能预防。

2型糖尿病主要在青少年时期发生,主要由肥胖、过食、缺乏运动诱发,一般体重超标是诱因。

目前新诊断的糖尿病患儿中约有三分之一为2型糖尿病患者。

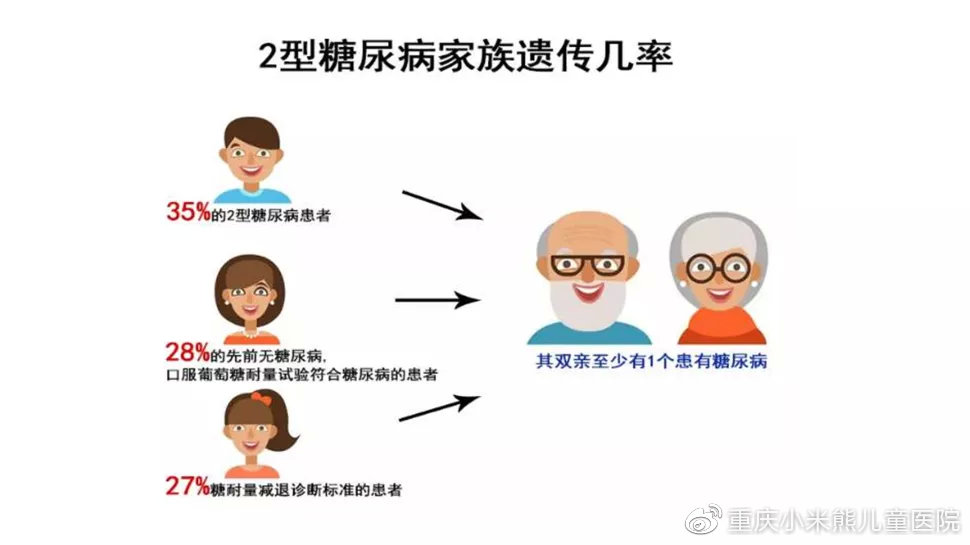

家长要注意家族中是否有糖尿病遗传倾向,或孩子已经是“小胖墩”,要定期检测血糖,以尽早发现无症状性糖尿病。

为什么儿童糖尿病越来越多?

徐银珍主任提醒,儿童糖尿病越来越多,可能和以下几点因素有关:

1、环境因素

1型糖尿病的发病与病毒感染(如风疹病毒、腮腺炎病毒、柯萨奇病毒)、化学毒物、食物中的某些成分(如牛乳中的α、β-酪蛋白、乳球蛋白等)有关,以上因素可能会激发易感性基因者体内免疫功能的变化,产生β细胞毒性作用,最终导致1型糖尿病。

2、免疫因素

1型糖尿病患者的血液中可检测出多种自身免疫抗体,如谷氨酸脱羧酶抗体、胰岛细胞抗体等,这些异常的自身抗体可以损伤人体胰岛分泌胰岛素的β细胞,使之不能正常分泌胰岛素。

3、遗传因素

遗传学研究表明,糖尿病发病率在血统亲属中与非血统亲属中有显著差异。如果家中有近亲得了糖尿病,其他人相对也比较容易得糖尿病,或者说是糖尿病的高危人群。

4、肥胖因素

现在的孩子很多都喜欢吃炸鸡、喝饮料等,容易导致肥胖,而肥胖的程度与糖尿病的发病率呈正比,易导致2型糖尿病。

孩子得了糖尿病怎么办?

糖尿病治疗的主要目标是尽可能安全地使血糖水平接近正常范围。

儿童1型糖尿病患者一经确诊需终身依赖外源性胰岛素替代治疗,即皮下注射胰岛素控制血糖。

儿童2型糖尿病患者多伴有肥胖和脂代谢紊乱,早期可应用胰岛素促进胰岛细胞修复,后可改为降糖药口服治疗。

但不管是1型还是2型糖尿病,“管住嘴、迈开腿”都是必不可少的。

饮食上,糖尿病孩子绝对不应喝普通碳酸饮料、甜冰茶、柠檬水、水果混合饮料和运动型饮料。

还应避免含饱和脂肪的食物,例如烤焙物、零食(如炸土豆片和玉米饼脆片)、油炸食品(如炸薯条)以及快餐。

此外,定期锻炼也可以改善血糖控制。在2型糖尿病中,大多数儿童的生活方式调整集中于体重。因此,锻炼也有助于减肥。

不管是1型糖尿病还是2型糖尿病,规范治疗情况下,血糖控制平稳,绝大多数孩子可以正常上学、生活,并且生长发育也不会受到影响,成人后可以和正常人一样工作、结婚生子。

但如果没有按照医嘱注射胰岛素,病情反复会出现急性并发症。

如糖尿病酮症酸中毒、高渗性非酮症糖尿病昏迷、脱水、低血糖、休克、感染等,对身体的危害性更大,如果没有及时治疗很容易丧失生命。

病情进展还可能会出现慢性并发症,如眼底视网膜病变、肾脏病变、神经病变、糖尿病足等。

由于儿童糖尿病患者正处于生长发育的特殊阶段,治疗过程中可能有部分儿童会对疾病感到悲伤、愤怒,因此心理行为干预也是这一阶段的重要环节。

家长一定要给予孩子信心,以保证儿童在遵守进餐计划、体育锻炼、血糖检查和服药等方面保持合作态度,降低或延迟并发症的发生。

返回首页

返回首页 预约挂号

预约挂号 电话咨询

电话咨询 微信咨询

微信咨询